今回は油絵用、テンペラ用の下地の

石膏地と白亜地について解説します。

目次

「石膏地」「白亜地」とは?

西洋絵画では古くから

板絵の下地として使われていたのが

石膏地と白亜地です。

おもにイタリアでは石膏地が使われ、

ドイツやベルギーでは白亜地

が使われていました。

これらの下地は、油絵具の油分や

テンペラ絵具の水分を吸収するので

吸収性下地と言われます。

絵の具の定着が良く乾くのも早い

という利点があります。

また石膏地、白亜地作りは

自作した石膏液を薄く何層も重ねて厚みを出していきますので

かなりの手間と時間が掛かります。

ですので、私は新しい絵を描く度に毎回下地を作るのではなく、

ある時期に、まとめて一気に作ってしまいます。

初夏と秋のころに、「下地作りの日」というのを

スケジュールに入れておき、数日かけて10枚以上作り、

これを半年くらいで使うようにしています。

石膏液をパネルに塗るときには、気泡ができないように薄く重ねて、

これを最低でも5層は塗ります。

黄金背景の石膏地の場合は10~15層重ねて、

最終的に鋼板で研磨をしてフラットな画面を作ります。

いずれもキャンバスなどの柔軟性のある支持体に塗ると

ヒビが入る可能性が高いので、

木製パネルなどの固いものに向いている塗料です。

石膏

石膏は硫酸カルシウムを主成分とした鉱物で

水と混ぜると固まります。

美術・工芸、医療、建築・土木、農業など

幅広い分野で使われていて

「焼石膏」と呼ばれます。

身近なものでは、ギプスや歯科治療でも

使われています。

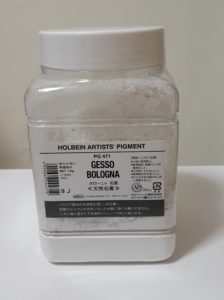

絵画の下地用に使われる石膏は

おもにイタリア産の

「ボローニャ石膏」でしょう。

ボローニャ石膏は軟質で

固めたあとでも多少の弾力性が残るので

金箔を貼って磨いたり

装飾をしたりする際に有利です。

イタリアでは安値で売っていますが、

日本で販売しているものは輸入品なので

少々お高めです。

ボローニャ石膏 1㎏約¥3,500

ちなみに石膏、白亜のことを芸術用語では体質顔料といいます♪

白亜

白亜は、おもに貝やサンゴ、

微生物などの死骸が化石化した

「炭酸カルシウム」で出来ています。

スペインやフランス、

ベルギーなどの山岳地帯で

産出される天然白亜です。

画材用の白亜には2種類あります。

●ムードン(フランス産)

●スペイン白(スペイン産)

画材屋さんでは

下地用と仕上げ用に分けて売られている物もあります。

この違いは何かというと

単純に好みの問題かと思います。

それぞれを私が使った感想では

下地用は、膠と混ぜて塗った時に

薄いベージュっぽい色。

仕上げ用の方は白い。

どちらかといえば仕上げ用の方が粒子が細かい、

という印象でした。

あらかじめムードンに粉のチタニウムホワイトを混ぜておくことで

ベージュではなく白い下地を作ることも出来ます。

白亜地は石膏地に比べるとかなり硬い表面になるので、厚塗りをすると割れてしまいます。塗り重ねは3層くらいで大丈夫です。

石膏地パネルの制作

ではここからは 実際に石膏地パネルの作り方を解説していきます。

手順は以下の通りです。

(一日ではできないので数日に分けて作業をすることになります)

1、前膠用の膠液を作る

2、前膠

3、綿布を貼る

4、石膏液を作る

5、石膏液をパネルに塗布

6、表面を磨く

前膠用の膠液を作る

膠と水の量は 1:10くらい

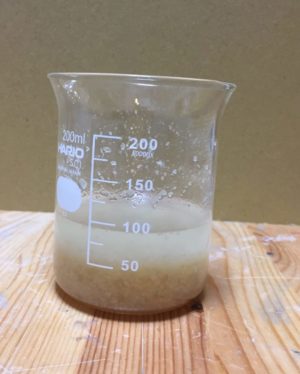

①ビーカーに膠と水を入れてよくかき混ぜて

一晩置き、膨潤させておく。

一晩置いたもの↑ 膠がふやけている

②翌朝、湯せんにかけて膠を完全に溶かす。

※湯せんの温度は60℃

画像は鍋底に直接ビーカーを置かずにタオルを沈めています

※前膠用に、適当な量を別のビーカーに取り分ける。

残った膠液は冷ましてから冷蔵庫保存。

膠液は冷蔵庫で約5日間保存可。

前膠

①支持体の下準備としてパネル全体に膠液を塗る。

(板が反ったりヤニが出たりするのを防ぐため)

温かい膠をパネルの表面、側面、裏面にも塗る。

パネルの裏面に画びょうを付けたり、画像のような

猫除け(ダイソー)を敷いて

地面から浮かせて作業をするとくっつかなくて良いです。

全体に塗れたら1日乾燥させる。

綿布を貼る

①綿布を準備。

綿布をパネルよりも5センチほど大きくカットする。

②乾いたパネルの表面に温かい膠を塗り、

膠が温かいうちに綿布を貼り付けて

さらにその上から膠を重ね、ゴムベラや手を使って

布目を埋めるようにしっかりと塗り込む。

側面、裏面へと貼っていく。

【ポイント】膠はいつも温かく冷まさないこと。

③綿布の端の処理

側面をきれいに織り込むため綿布に切り込みを入れる。

側面にも膠を塗りながら綿布を織り込む。

裏面まで貼り終えたら2、3日乾燥させる。

石膏液を作る

●支持体…

木製パネル、綿布(麻布、寒冷紗などでも可)

●膠…兎膠(トタン)

●ボローニャ石膏または白亜

ビーカー 湯せん器 ボウル

刷毛(筆) 計り ゴムベラ

ガラス棒 温度計 紙やすり など

①石膏用の膠水を用意

膠:水=1:10

前日から水に入れてふやかしておき

翌朝、湯煎にかけて溶かす。

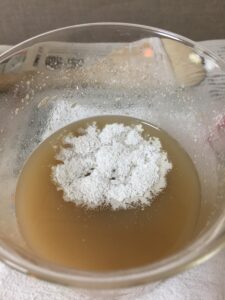

②温かい膠液に石膏(白亜)を入れる。

茶こしなどを使ってダマにならないようにする。

少量づつ何回かに分けて入れる。

石膏(白亜)はゆっくりと沈んでいくので

沈んでは入れる、を繰り返す。

途中でかき混ぜない。

膠が冷めないように時々湯煎する。

③8分目くらいまで入れる。

④気泡が出来ないように一定方向にゆっくりと混ぜる。

石膏液の出来上がり。

一度撹拌したものに、石膏を加えない。

パネルに塗る

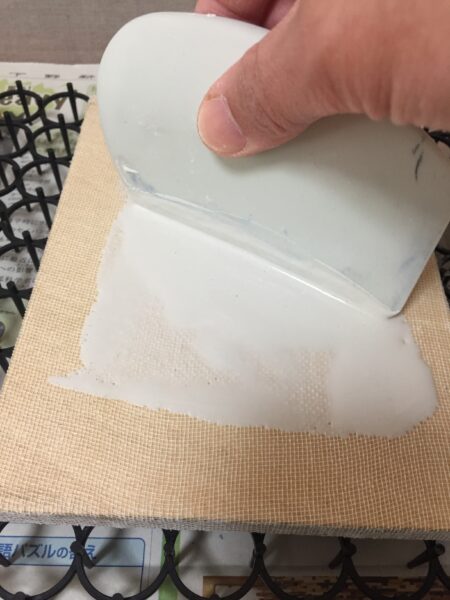

① 温かい石膏液を、布を貼ったパネルに塗る。

(この画像では寒冷紗を使用しています)

1層目は、寒冷紗の目を埋めるように

すりこむように

ゴムベラなどを使って塗る。

② 乾くのを待たずにすぐに2層目を重ねる。

2層目を塗ったら少しの間置いて

半乾きになったら3層目を塗る。

※石膏を乗せるタイミングは、

前の層が半乾き(濡れ色が消えてから)の状態で塗る。

これを何層か重ねる。

油彩で絵を描くなら最低でも5層、

白亜なら3層、

黄金背景で金箔を貼る場合は15層くらいは塗る。

余った石膏液は冷蔵庫で約10日間保存可。

冷えて固まっても湯煎して使える。

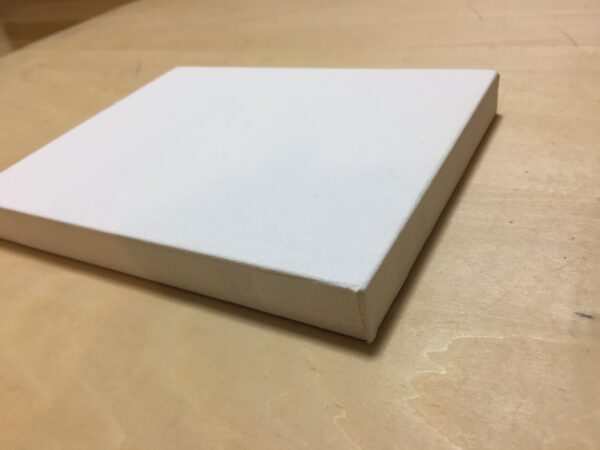

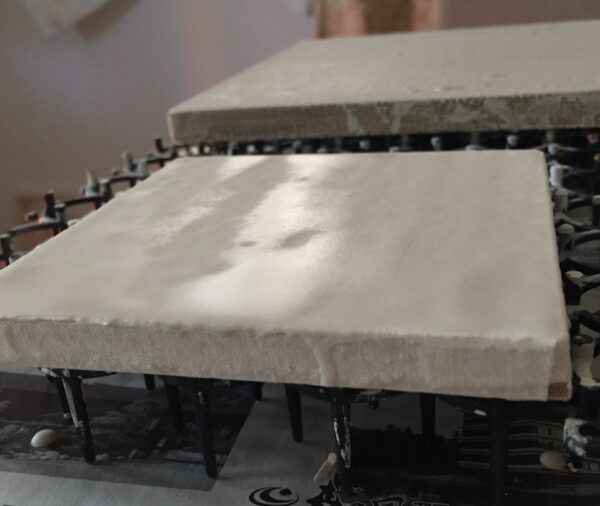

表面を磨く

石膏を塗り終わったら、紙ヤスリを使って

表面を平滑になるように磨いて完成。

鏡面仕上げをするなら、鋼板で削ってから

紙やすりで整えます。

鋼板を使った削り方は

石膏地を作る制作過程 ←こちらの記事にも載せています。

まとめ

今回は石膏地と白亜地についてご紹介しました。

この下地剤を作るのは

時間と手間がかかる大変な作業ですが

ときにはちょっとこだわって

古い時代の技法を紐解きながら

じっくりと作業をしてみる…

なんていうのも良いのではないでしょうか。

普通の下地剤(ジェッソ)については

コチラの記事で解説しております。

合わせてご覧ください♪